철이 공간 안에 스며들 때, 우리는 어떤 기준으로 그 자리를 정할까? 공간을 디자인하다 보면 내가 재료를 고르는 것이 아니라 재료가 나에게 먼저 손짓을 하는 느낌이 들 때가 있다. 내게 철은 그런 존재다. 한쪽으로 치우치기 쉬운 분위기를 적절하게 끌어와 조화를 만들어 내는 존재. 적재적소에 쓰이면 공간에 이보다 다양한 매력을 불어 넣는 자재가 있을까 싶을 정도로 신비한 철의 쓰임에 대해 생각해 보았다.

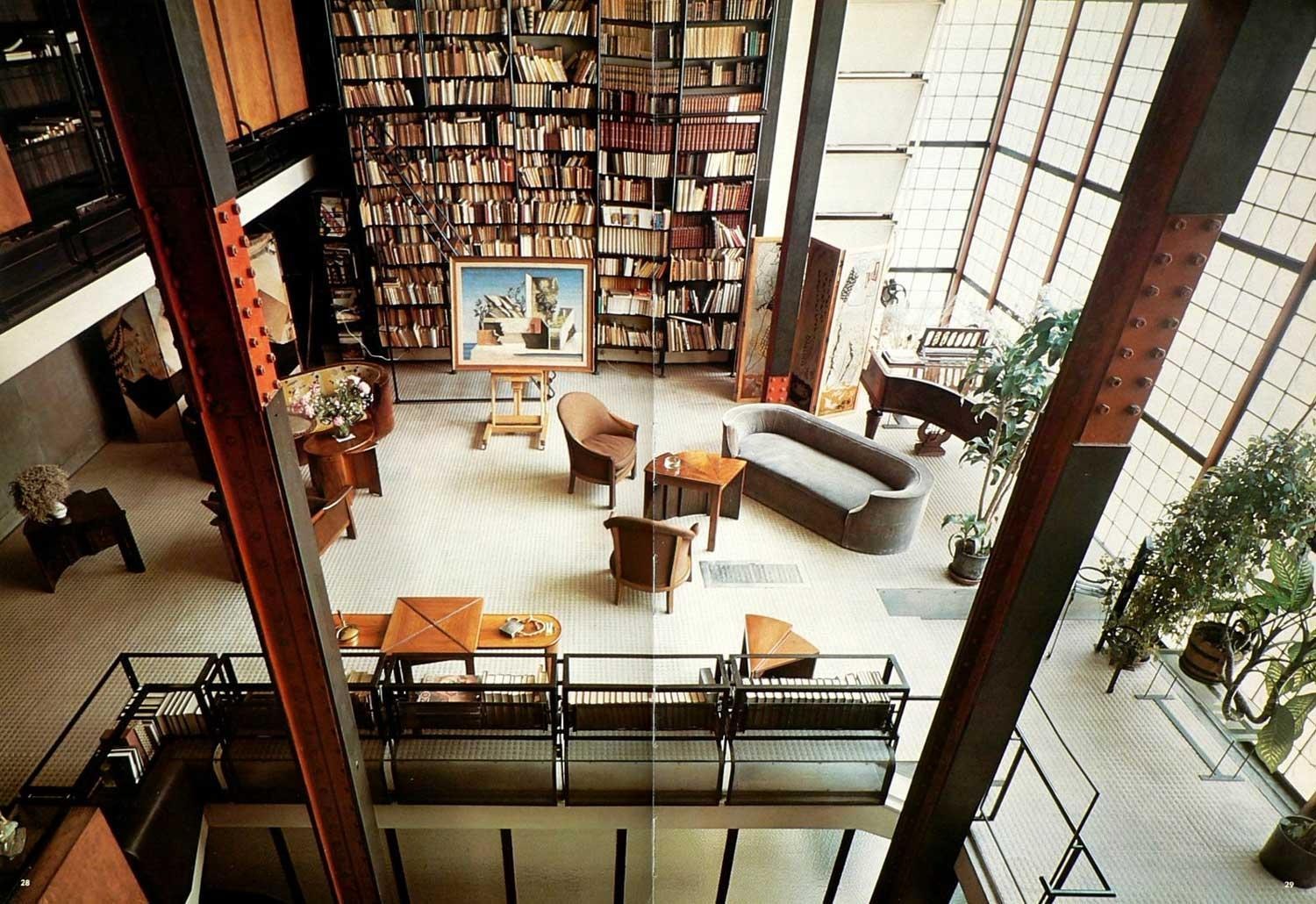

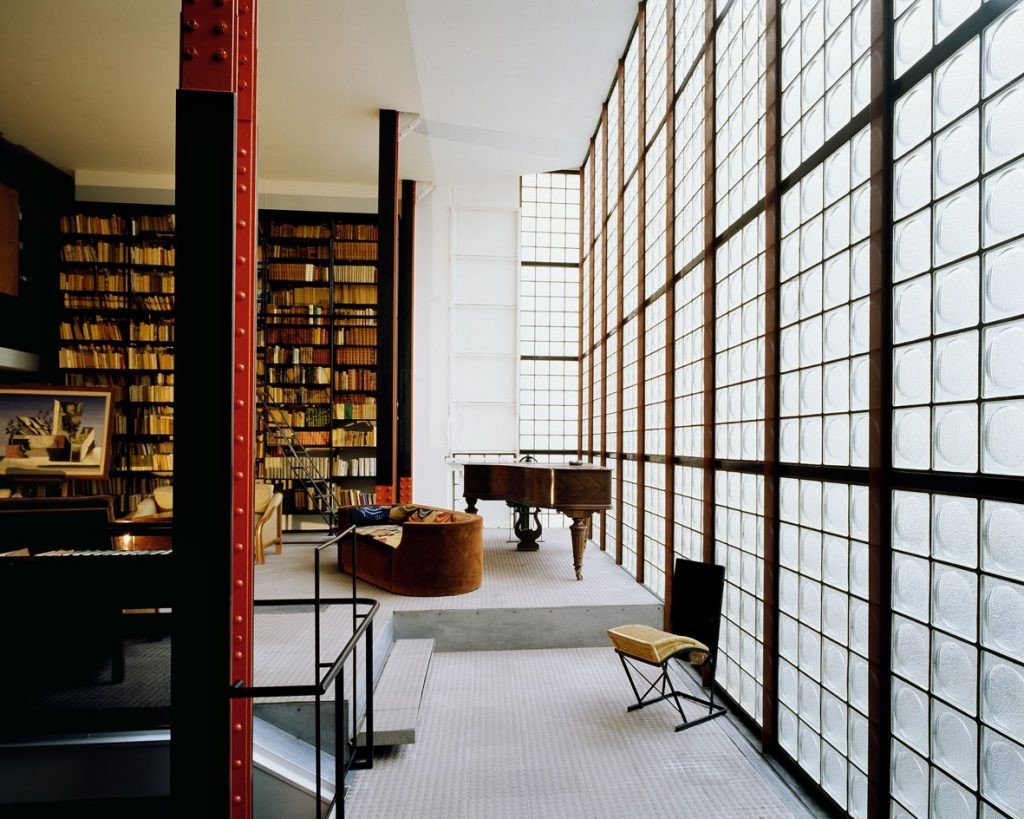

노출된 철골과 유리 벽이 인상적인 메종드 베르의 내부 ©François Halard

‘적재적소에 쓰인 철’을 생각하며 가장 먼저 머리에 떠오른 것은 프랑스 태생의 미국 가구 디자이너 피에르 샤로(Pierre Chareau)가 설계한 메종 드 베르(Maison De Verre, 유리의 집)였다. 유리 렌즈로 가득 채운 벽면(유리 블록 같아 보이지만 유리 렌즈라고 한다)도 인상적이었지만 가장 기억에 남는 건 그 집에 철의 쓰임이다. 그랜드 피아노가 놓인 거실에 노출된 철골과 어우러져 빛을 뿜는 유리 벽의 모습은 볼 때마다 감탄을 자아낸다. 유리만으로는 그런 압도적이면서도 절제된 분위기를 만들어 낼 수 없었을 것이다. 철 기둥의 터프함은 주인공인 유리 렌즈를 더욱 고고하고 반짝이는 존재로 만들어 주는 조연 역할을 훌륭히 해낸다. 철은 이 집 곳곳에 스며 있다. 계단의 난간, 욕실 벽체 그리고 손이 닿는 가구의 일부에서도 철을 발견할 수 있다. 철망 문과 난간은 묵직하면서도 친근한 느낌을 주고, 가구에 쓰인 철은 발견할 때마다 '기분 좋은 의외성'을 느낄 수 있다.

노출된 철골과 유리 벽이 인상적인 메종드 베르의 내부 ©François Halard

메종 드 베르의 모든 금속 부분은 피에르 샤로의 친구이자 금속 세공사 루이 달베(Louis Dalbet)가 제작했다. 최고의 솜씨를 가진 대장장이가 벽체부터 가구, 소품까지 모두 참여한 집이라니, 철이라는 재료가 공간에 어떻게 적용되는지 이보다 극적으로 보여주는 집이 또 있을까. 적재적소에 다양하게 쓰인 철이 원목, 유리와 같은 소재들을 만나 견고하고 아늑한 분위기를 자아내는 모습을 보고 있노라면, 차갑게 느껴졌던 ‘철’이라는 소재가 따뜻하고 세심한 공간에서 여러 모습으로 빛을 발한다는 사실을 깨닫는다.

거북목 수전 @deVOL

철은 단단하고 차가운 분위기를 지니지만, 다른 물성의 재료들과 만나면 놀라울 만큼 다양한 하모니를 이룬다. 철은 거칠고 원초적인 무드부터, 수수함과 세련됨, 그리고 우아하고 새침한 느낌까지 더할 수 있는 재료다. 나의 경우 타일이나 원목, 유리와 어우러져 주방이나 욕실의 우아한 분위기를 내고 싶을 때 반짝이는 거위 목 수전을 사용한다. 격자창과 도자기 조명이 어우러진 카페 주방에 이런 곡선 수전을 설치하면 주변의 따뜻한 분위기의 요소들과 거위 목 수전의 새침한 반짝임이 어우러져 눈길을 끈다.

철재 다리의 세면대, 휴지걸이, 수건걸이 등이 사용된 공간 (버터의 집) ©tancreative

타일과 자기질, 동화 같은 은은한 색감이 어우러진 공간에서 자태를 뽐내는 금속 요소가 수전뿐만은 아니다. 폴리싱한 철재 다리의 세면대나 휴지걸이, 반짝이는 니켈 도금 수건걸이나 옷을 걸어두는 훅(hook)은 원목이나 도자기의 곡선, 벽과 사물의 몰딩 등과 어우러져 클래식한 분위기를 자아내는 데 한몫한다. 전체적으로 버터 색과 올리브그린 색, 그리고 반짝이는 타일이 포인트인 강릉의 독채 민박엔 이러한 폴리싱한 철을 다양하게 사용한 욕실을 연출했다. 은은한 광이 도는 색색의 사각 타일들과 특히 잘 어울리는 조합이다.

광택이 나지 않는 수전이 설치된 공간 (월령지헌) ©tancreative

광이 나지 않는 철제 소품이나 가구 혹은 욕실 부속품 등은 주변 환경을 깔끔하게 정리해 세련된 느낌을 준다. 반짝이는 철을 많이 사용한 공간이 우아하고 클래식한 명화를 떠올리게 한다면 광택이 나지 않는 철제 소품이나 가구를 활용한 공간은 소박한 색으로 칠해진 정물화 같다. 광택이 없는 수전으로 포인트를 준 공간은 흙의 느낌이 나는 벽과 고재만을 이용해 연출했는데 이 공간을 만들 때 머릿속에 그린 그림이 적은 색을 사용한 정물화 같은 분위기였다.

가공과 기교가 최소화된 가구들 ©FRAMA

코펜하겐 디자인 브랜드 프라마(FRAMA)가 처음 한국에 알려졌을 때 그들의 철제 선반과 소가구를 보며 느낀 감상도 이와 비슷했다. 특히 소재의 단순함과 기하학적 구조에 신선한 충격을 받았던 기억이 난다. 가공하지 않은 듯한 금속의 날 것 같은 분위기가 자연스럽고 정직하게 느껴졌다.

온라인 카달로그 ©FRAMA

프라마를 실제로 접한 것은 작년에 신혼여행으로 갔던 남부 이탈리아 소도시의 한 카페에서였다. 오래된 석재 건물 내부에 놓은 원목 테이블과 금속 선반들이 자아내는 분위기가 프라마의 온라인 카탈로그 속의 이미지와 비슷했다. 옅은 하늘색 남방과 기교 없이 통 넓은 베이지색 바지를 입은 서버가 우리를 향해 인사를 할 때, 마치 그 모든 것이 잘 어울리도록 연출된 영화의 한 장면을 보는 듯했다.

오래된 쇠 장식품이 들어간 공간의 내부 ©tancreative

고철(古鐵)이 주는 분위기는 또 다르다. 고철 소재의 소품이나 가구가 흙이나 고재 같은 자재로 이루어진 공간에 함께하면 특별한 노스텔지어를 만들어 낸다. 이는 단정하게 가공된 철과는 정반대의 분위기를 자아내는 차분하고 검박한 느낌으로, 공간에 정적인 포인트가 된다. 제주에 위치한 독채 민박의 공간 디자인을 맡았을 때 테라코타 벽과 원목 서까래, 돌 등으로 이루어진 그곳에 오래된 쇠 장식품을 고심해서 골라 두었던 적이 있다. 마치 선과 면으로만 이루어진 단순한 그림 같은 그 물건은 빈 벽면에 오래 보아도 질리지 않을 묵묵한 아름다움을 더해 주었다.

철은 우리 몸속에도 존재하는 만큼 인류와 가장 가까운 재료가 아닐까 한다. 사람들은 알게 모르게 늘 철을 곁에 두고 함께 생활하고 있다. 다양한 형태와 종류로 우리 주변에 있는 철을 디자인에 활용하는 일은 당연하면서도 즐거운 일이다. 어떤 사물의 부속이든 건물을 지탱하는 한 축이든, 그 자체로의 아름다운 오브제 혹은 가구이든 철과 함께하는 공간을 상상하는 일은 언제나 즐겁다.

공간 디자이너 최고요

공간 디자인 스튜디오 ‘탠 크리에이티브’를 운영하고 있다. ‘좋아하는 곳에 살고 있나요?’ 라는 책을 썼다.