10여 년간 기타 제작을 업으로 해왔다.

기타를 연주할 때 금속으로 만든 현을 손으로 지긋이 누르다 보면 처음에는 붉게 붓기도 하고, 굳은 살이 생기기도 한다. 아파서 포기한다는 분들에게는 종종 장력이 비교적 약한 ‘클래식 기타*’를 권하고는 한다. 나일론 현을 사용하기 때문에 훨씬 덜 아프다. 이름만 다른 줄 알았던 악기들. 종류는 왜 이렇게 다양할까?

*클래식 기타(Classical Guitar) : 주로 나일론 현을 사용하는 기타로, 금속 현을 쓰는 어쿠스틱 기타보다 장력이 약해 손가락에 주는 부담이 적다. 보통 클래식 음악이나 플라멩코 연주에 쓰이며, 따뜻하고 부드러운 음색이 특징.

신윤복의 <거문고 줄 고르는 여인>

동아시아의 현악기들은 오랫동안 비단 제작에 쓰이는 누에고치의 명주실을 줄로 삼았다.🧶 우리의 가야금, 거문고도 명주실을 꼬아서 만든 현을 넣었다. 일본의 악기인 고토나 샤미센은 현대에 들어 나일론 현을 사용하기도 하지만 역시 명주실을 오래 썼다고 한다.

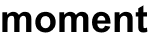

그렇다면 서양에서는 전통적으로 어떤 재료를 사용해서 현을 만들었을까? 놀랍게도 동물의 창자다. ‘Catgut’라고도 불리는 ‘거트 현’은 다양한 동물의 창자를 활용해서 만들며 일반적으로는 양의 창자로 만든다.🐑 고대 이집트, 바빌로니아에서도 그 흔적을 찾을 수 있고, 그리스와 로마 시대에도 사용했다.

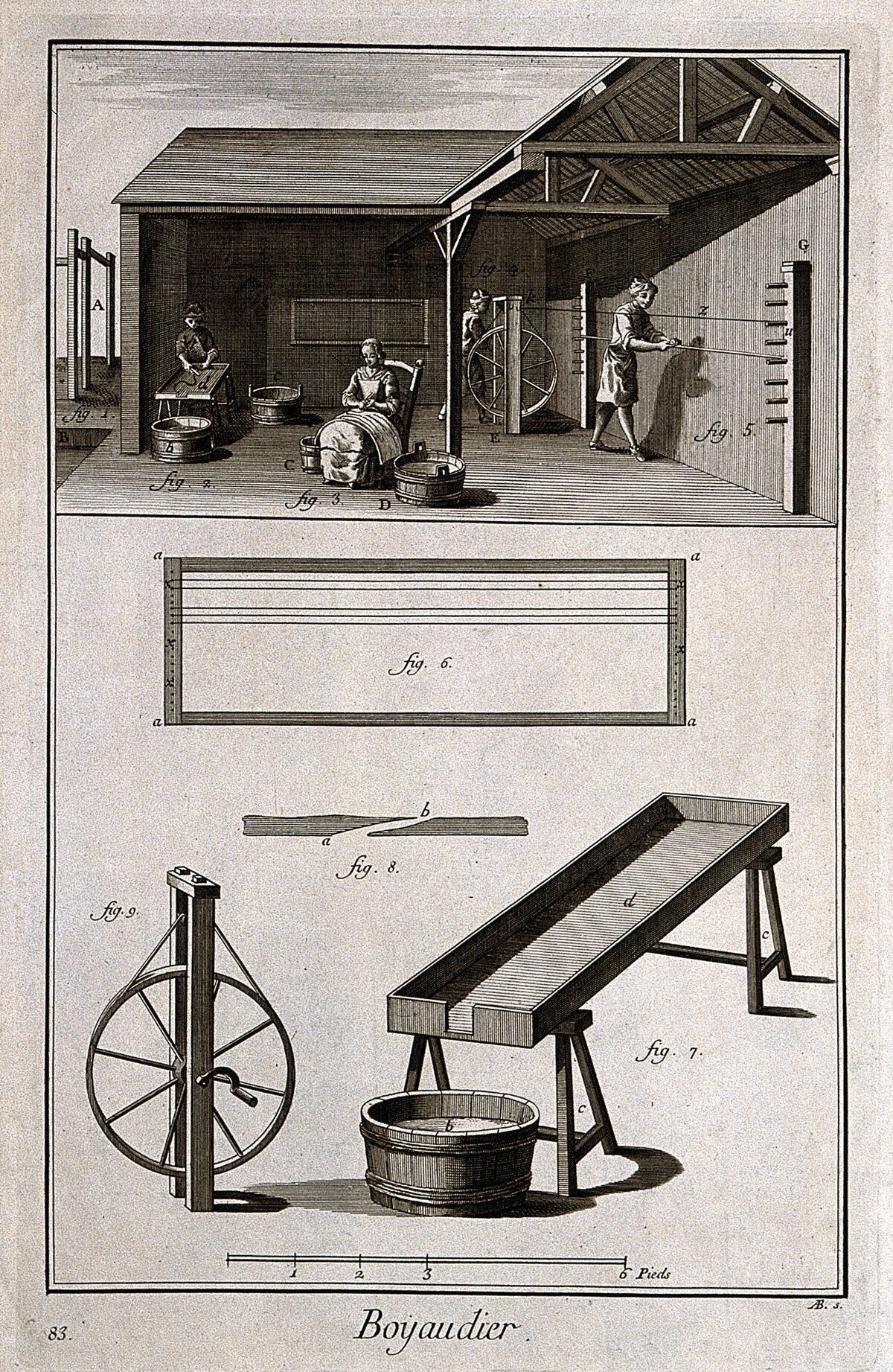

이 거트 현은 ‘상처 봉합용’으로서 의학 용도로도 썼고, 탄성이 필요한 다양한 사례에도 활용했다. 자연에서 채취하여 높은 기술력, 장인의 손길을 더한 이 재료를 악기 제작자들이 지나칠 수 없었을 것이다. 그래서 지금 우리에게 익숙한 류트*, 바이올린, 첼로, 기타 등의 현에 적용했다. 두꺼운 현이 필요할 때는 여러 가닥의 창자를 꼬아서 만들고, 얇은 현이 필요할 때에는 적은 양을 엮으면서.

*류트(Lute) : 중세와 르네상스 시대 유럽에서 널리 쓰였던 현악기. 배 모양의 몸체와 짧은 목, 여러 개의 현을 가진 악기로, 오늘날의 기타의 조상격인 악기다.

거트 현은 현대에 들어서도 섬세하고 따뜻한 음색을 위한 재료로 활용한다. 다만 습도에 극도로 민감해서 틈틈이 조율해 줘야 하고 쉽게 끊어지기도 한다. 재료 수급도 어렵고 만드는 법도 까다로우니 가격이 비싸다. 이 거트 현을 어떻게 개선했는지는 딱 잘라서 말하기는 어렵지만, 쉬운 이해를 위해 두 가지 방향으로 이야기할까 한다.

Antonio Baratti의 Catgut making (거트 현을 만드는 과정)

금속 현의 등장, 건반악기의 시대

기원전부터 사용되었던 여러 악기들 중에 솔터리(psaltery)라는 악기가 있다. 들고 다닐 수 있는 ‘하프’라고 생각하면 편할 듯하다. 현 하나하나가 정해진 소리를 낸다. 이런 ‘고정음 악기’들도 처음에는 거트 현을 사용했지만 줄의 수도 많고, 정해진 소리만 잘 내주면 되는데 자꾸 조율이 틀어지니 골치가 아팠을 것이다.

Cantigas de Santa Maria 속 중세 현악기 솔터리

하프시코드

11세기에 들어 금속 현의 사용이 시작된다. 대체로 황동이나 은 같은 비철금속이 쓰인 것으로 보인다.⛓️ 14세기부터 15세기 무렵부터는 현을 기계적으로 때리거나 뜯어서 소리를 내는 악기가 등장하기 시작한다. 피아노의 전신이라고 할 수 있는 건반 악기들인 ‘클라비코드’, ‘하프시코드’다.

점차 철로 만든 현들이 도입되며 바로크 시대 이 악기들의 전성기가 시작된다. 18세기 초, 두 악기의 장단점을 보완해서 나온 '피아노포르테'가 점차 개선되며 18세기 후반에 들어 ‘피아노’가 보급되기 시작한다.🎹

Gerrit Dou의 A Young Woman Playing a Clavichord 속의 클라비코드

바이올린에서 전기 기타까지, 소리의 확장

현의 음정이 고정 되지 않고 연주자가 눌러서 변화를 주는 악기들이 있다. 바이올린이나 기타 같은 악기들이다.🎻 이런 ‘가변음 악기’들은 ‘고정음 악기’ 들과는 다른 방식으로 금속을 적용했다.

17세기에 들어 ‘류트’와 바이올린의 전신인 ‘비올*’에 비철금속을 얇게 뽑아내서 현을 감쌌다. 저음 현을 강화하기 위함이었다. 이를 ‘와운드 현(Wound String)’이라고 부른다. 고음 현에 철이 적용된 것은 훨씬 뒤인 20세기에 들어서다. 밝고 경쾌한 소리의 어쿠스틱 기타도 이때 형태를 갖추게 된다.

*비올(Viol) : 16~18세기에 유행한 현악기 계열로, 현대의 바이올린·첼로와 비슷하게 활로 켜서 연주한다. 다만 구조적으로는 평평한 뒷판, 여섯 줄 이상의 현, 프렛(fret)이 있는 점에서 오늘날의 바이올린과 차이가 있다. 바이올린 계열의 직접적인 전신으로 여겨진다.

‘가변음 악기’들에 철 현의 적용이 늦은 이유는 무엇일까? 연주자의 미세한 피치* 조절이나 비브라토**, 벤딩*** 등의 연주 기법이 중요한데, 손으로 직접 철 현을 만지며 음을 느끼는 것에 보수적이었던 게 아닌가 싶다. 세계 대전을 거치며 거트 현의 수요가 높아져 악기 현으로 구하기가 어려워지고, 나일론이 개발되어 거트 현의 음색을 그나마 흉내를 내고 나서야 지금의 다양한 현들이 적용된 악기들의 모습이 만들어졌다.

*피치(Pitch) : 음의 높낮이. 소리가 얼마나 높은지, 낮은지를 나타내는 개념으로, 도·레·미 같은 음계나 주파수(Hz)로 구분할 수 있다.

**비브라토(Vibrato) : 현을 눌러 흔들면서 음의 높이를 아주 미세하게 흔들어주는 연주 기법. 소리가 더 풍성하고 감정적으로 들리게 만드는 효과가 있다.

***벤딩(bending) : 기타나 현악기에서 현을 옆으로 당겨서 음정을 올리는 기법. 원래 소리보다 반음 혹은 온음 이상 올려 독특한 긴장감이나 블루지한 느낌을 준다.

Strozzi Bernardo의 A man playing the lute 속 류트

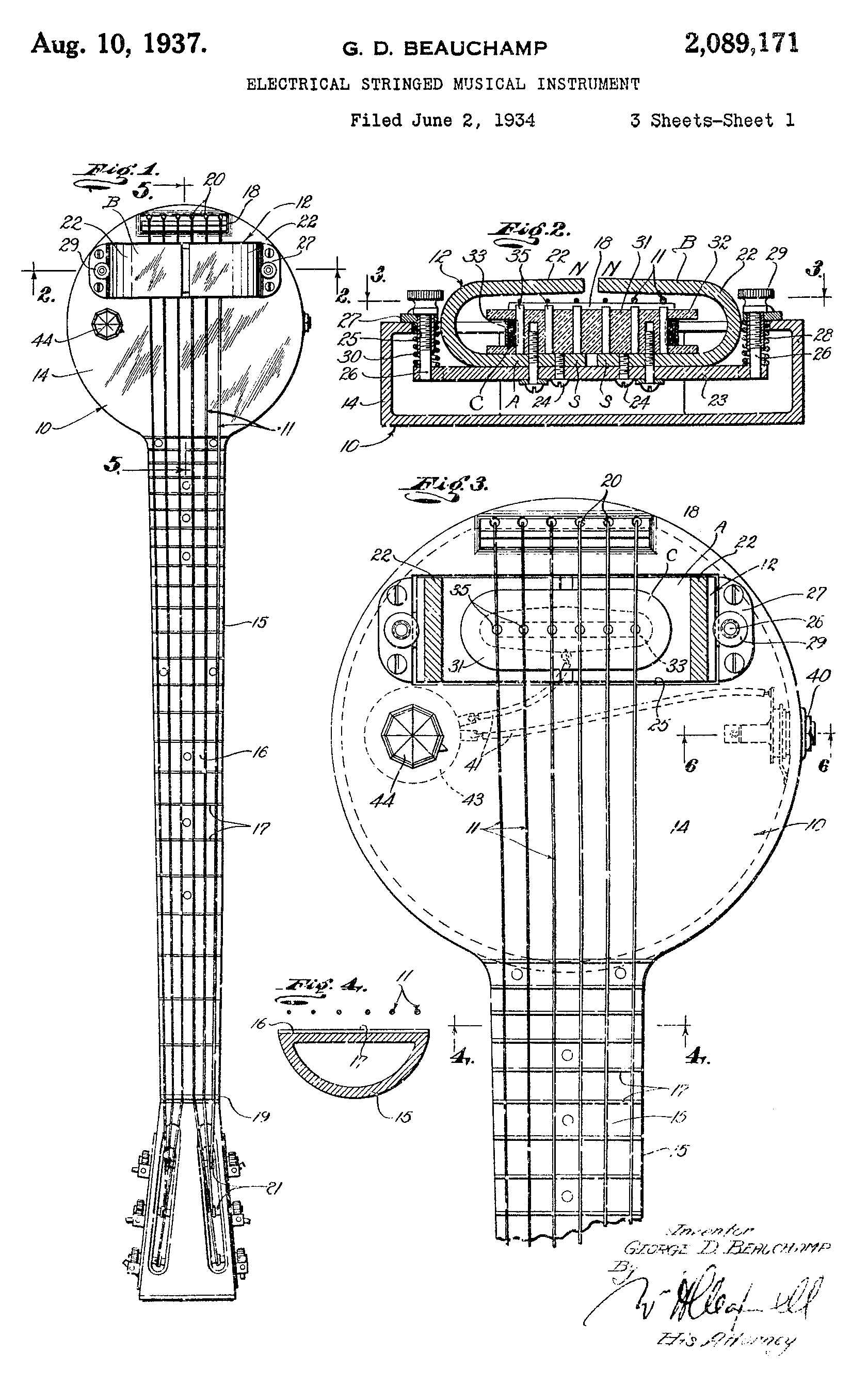

20세기 초, 미국에서는 하와이안 음악이 유행했다. 무릎에 올려놓고 수평으로 연주하는 ‘하와이안 스틸 기타(랩스틸)’가 그 인기를 이끌었다. 제작자들은 악기의 음량을 증폭하기 위해 ‘픽업(Pickup)’이라는 장치를 부착하게 된다. 픽업은 영구 자석에 에나멜을 입힌 얇은 구리 선을 수 천 번 감아서 만든 것이다. 일종의 발전기와 같은 기능을 한다. 픽업 주변에 자기장이 발생하고, 철로 만든 현이 진동하면 자기장의 교란이 일어나며 전기 신호가 발생한다. 이게 앰프*로 전해져 증폭 되면 우리가 아는 전기 기타의 소리가 만들어지는 것이다. 철 현이 아니었다면 제작자들은 픽업을 상상하기도 어려웠을 것이다.🎸

*앰프(Amplifier) : 악기의 소리를 전기 신호로 증폭시켜 크게 들리게 해주는 장치. 일렉트릭 기타나 베이스 기타는 자체적으로 큰 소리를 낼 수 없으므로 앰프에 연결해야 무대에서 들을 수 있는 소리가 만들어진다.

처음에는 지금 우리가 아는 전기 기타의 형태는 아니지만 이후에 깁슨(Gibson), 펜더(Fender) 같은 기타 회사들이 지금 우리에게 익숙한 악기들을 생산해 내며 Rock의 시대가 열린다. 척 베리와 비틀즈, 레드제플린과 메탈리카- 철이 악기 역사에 없었다면 20세기 대중 음악사는 완전히 달라졌을 것이다.👨🎤

G.D. Beauchamp의 Frying Pan 속 세계 최초의 전기 기타

수천 년의 시간 동안 인간의 창작 욕구에 의해 만들어진 수많은 악기와 음악들을 간략한 역사, 단순한 구분으로 이야기하는 것이 오만하게 느껴지기도 한다. 철이라는 재료가 어떤 모습과 역할로 인간의 곁에 있었는지, 앞으로 어떤 형태로 있게 될지 상상하는 것은 즐겁다. 하지만 스스로를 무색하고 무력하게 만드는 것도 같다. 대학에서 금속공예를 전공할 때 은사님께서 해주신 말씀이 기억에 남는다.

“금속을 차가운 재료라고 말하곤 하지만, 반대로 가장 뜨거운 재료이기도 하다. 금속의 얼굴은 무궁무진하다.”

기타를 만들며 좋았던 점은 악기를 품 안에 안으며 연주를 시작한다는 것이다. 그리고 현은 연주자와 악기가 나누는 대화의 시작점이자 마무리이기도 하다. 모든 것이 수치로 기록되고 분석되는 세상이지만 여전히 인간의 창작은 손끝으로 만지고, 느끼고, 대화하며 이루어진다. 때로는 얼어붙을 듯이 차갑고 때로는 녹일 듯이 열정적으로.

이정형 멋질 악기연구소 대표

음악과 글, 그림이 함께하는 삶을 꿈꾸다가 악기를 만들기 시작했다. 디자인 회사 [Off Tram]을 통해 전통과 현대, 시간과 공간, 일상과 예술을 서로 잇는 작업을 하고 있다.