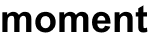

로봇을 설계하는 두가지 방식이 있습니다. 하나는 인간의 형상을 ‘닮은’ 청사진, 다른 하나는 인간의 형상에 ‘입히는’ 청사진입니다. ‘닮은 로봇’은 인간의 존재를 복제해 스스로 사고하고 행동하려 합니다. ‘입는 로봇’은 인간의 몸을 확장해 한계를 보완하려 하죠. 한쪽은 ‘대체(Substitution)’의 방향으로, 다른 한쪽은 ‘확장(Augmentation)’의 방향으로 진화합니다. 이 두 길은 서로 반대편에 서 있는 듯 보이지만, 그 중심에는 하나의 공통된 재료, ‘철(Steel)’이 있습니다.

단단한 철은 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스(Atlas)’의 뼈대를 이루고, 현대위아의 착용 로봇 ‘VEX(벡스)’의 근육을 강화합니다. 즉, ‘대체’와 ‘확장’이라는 결이 다른 기술의 미래가 하나의 금속 위에서 공존하고 있는 셈입니다.

오늘 우리가 살펴볼 이야기는 바로 이 두 가지 설계 철학의 대비입니다. 한쪽은 인간을 완벽히 모방하는 ‘AI 중심의 기계적 존재’, 다른 한쪽은 인간의 한계를 보완하는 ‘인간 중심의 공학적 파트너’. 이 두 로봇은 단순히 기술의 발전 단계를 나열하는 대상이 아니라, “기술이 인간을 어디로 이끌 것인가”라는 질문을 던지는 서로 다른 실험이죠. 휴머노이드는 인간의 자율성과 존재론을 시험하는 기계이고, 착용 로봇은 인간의 효율과 공생의 철학을 탐구하는 기계입니다.

그렇다면, 인간을 닮은 철과 인간을 입은 철! 이 두 신체는 어떤 철학, 어떤 재료, 어떤 목적 위에서 만들어지고 있을까요? 유튜버 이과형과 함께 살펴보았습니다.

인간을 닮은 철, Atlas와 AI 우선 설계

영화 <엑스 마키나>(2014) ⓒ왓챠

영화 <엑스 마키나(Ex Machina, 2014)>는 한 젊은 프로그래머가 거대한 AI 기업의 CEO에게 초대되어, 최첨단 인공지능 로봇 ‘에이바(Ava)’와 일주일간 대화하는 실험에 참여하는 이야기입니다. 에이바는 금속 프레임과 인공 근육으로 이루어진 인조인간이지만, 그의 말투와 눈빛, 표정은 인간보다 더 섬세합니다. 실험이 진행될수록 주인공은 깨닫습니다. 이 로봇은 인간을 ‘이해’하는 것이 아니라 ‘통제’하기 위해 설계되었다는 사실을요. 이 영화는 묻습니다.

“기계가 인간의 감정을 모방할 수 있다면, 그때 우리는 여전히 인간일까?”

이 질문은 단지 SF의 상상력이 아니라, 지금 이 순간 보스턴 다이내믹스의 아틀라스(Atlas)가 맞이한 기술적 현실이기도 합니다. 아틀라스는 인간의 형상을 복제하되, 인간의 한계를 거부하는 존재입니다. 2024년 새롭게 공개된 전동식 아틀라스는 ‘휴머노이드 로봇’의 개념 자체를 다시 썼습니다. 초기의 아틀라스는 유압식 로봇이었습니다.

© 현대자동차

거대한 실린더와 오일 호스를 따라 흐르는 압력이 인간의 근육을 대신했죠. 하지만 이 방식은 마치 끈적한 물 호스로 정밀한 그림을 그리려는 시도와 같았습니다. AI가 “3cm만 움직여라”고 명령해도, 유체의 점성과 지연 때문에 오차가 발생했습니다.

전동식 모터로 진화한 아틀라스는 마침내 ‘연필’을 손에 쥐었습니다. AI가 “3도만 회전하라”고 명령하면, 모터는 거의 즉각적으로 오차 없이 반응합니다. 제어는 단순해졌고, 연산 부하는 극적으로 줄었습니다.

이 정밀함은 Sim2Real(시뮬레이션→현실 이식) 학습을 가능하게 했습니다. AI는 더 이상 수천 번 넘어질 필요가 없습니다. 가상공간에서 수백만 번의 시행착오를 거쳐 학습한 데이터를 현실의 아틀라스 신체에 거의 오차 없이 이식할 수 있게 된 것이죠.

아틀라스의 진화는 단순한 기계 제어의 향상이 아닙니다. 이는 AI의 학습 방식이 신체의 물리적 조건에 의존한다는 사실을 보여줍니다. AI가 더 정교해지기 위해선 더 단단하고, 더 가벼운 신체가 필요합니다. 즉, ‘지능의 진화’는 결국 ‘철의 진화’ 위에서 완성됩니다.

아틀라스의 골격은 고강도 합금으로 만들어졌습니다. 수백 번의 도약과 착지를 견디면서도 균형을 잃지 않도록, 인체보다 높은 강성과 낮은 관성 모멘트를 구현한 결과죠. 그 신체는 인간보다 빠르고, 인간보다 오래 버틸 수 있습니다. 그리고 바로 그 점이 인간과 기계의 경계를 흐리게 만듭니다.

결국 아틀라스의 몸은 단순한 금속 덩어리가 아닙니다. 그것은 AI가 세상을 인식하기 위한 감각기관, 즉 ‘철로 만든 두 번째 신체’입니다.

인간을 입은 철, 인간 중심의 확장, VEX

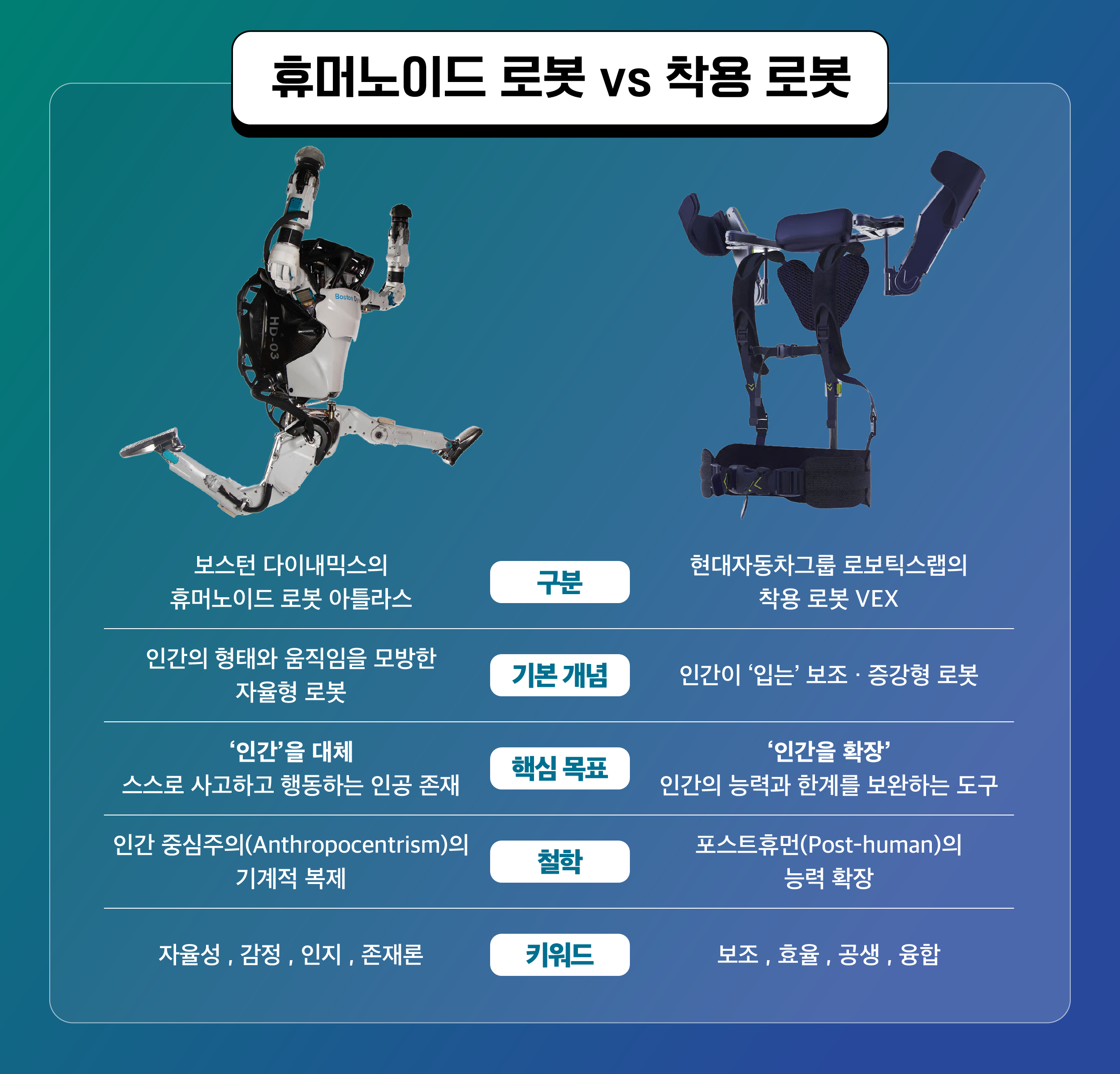

영화 <아이언맨(Iron Man)>의 첫 장면을 떠올려 봅니다. 사막의 동굴, 손에 쥔 조그만 아크 리액터, 그리고 폐철로 만든 초창기 슈트. 토니 스타크는 생존을 위해, 그리고 인간으로서의 한계를 뛰어넘기 위해 ‘철’을 입습니다. 이 장면은 단순히 슈퍼히어로의 탄생이 아니라, “기계가 인간을 대체하지 않고, 인간을 확장하는 기술”의 상징이 되었습니다.

이 철학은 오늘날 현대자동차 로보틱스랩의 착용 로봇, VEX로 이어집니다. 휴머노이드는 인간을 복제하려는 기술이라면, 착용 로봇은 인간의 움직임을 ‘돕는’ 기술입니다. 즉, AI의 두뇌 대신 기계의 근육(Mechanical Intelligence)으로 작동하는 공학이죠.

© 현대자동차

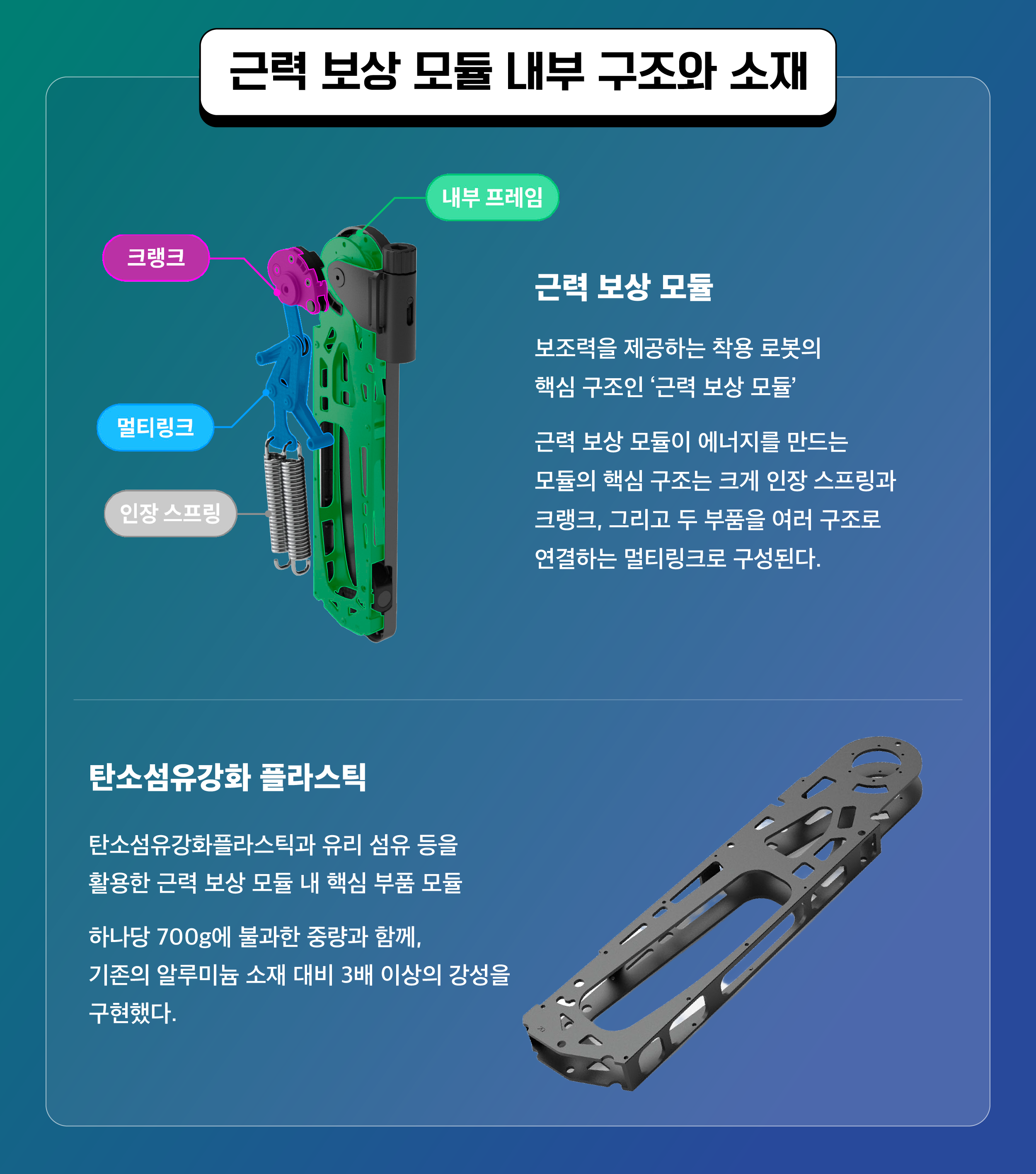

VEX는 단순한 보조 장비가 아닙니다. 그 핵심은 인간의 어깨에 걸리는 부하를 최대 60%까지 줄여주는 ‘중력 상쇄(Gravitational Compensation)’ 기술입니다. VEX는 스프링과 링크 구조만으로, 모터나 전원을 사용하지 않고도 어깨가 들리면 자동으로 반발력이 생기고, 팔을 내리면 그 힘이 사라집니다.

이 원리는 마치 스탠드 조명이나 마이크 암이 어떤 각도에서 멈춰도 그대로 유지되는 그 물리적 균형과 같습니다. 엔지니어들은 인간 팔의 평균 무게와 공구의 하중을 계산하여 스프링이 어떤 위치에서도 일정한 반발력을 유지하도록 설계했습니다. 결과적으로 VEX는 ‘AI의 보조 장비’가 아니라, 인간의 근육을 위한 메카닉입니다. 복잡한 알고리즘보다 정밀한 물리공식이, 센서 대신 사람의 직감이 설계의 중심에 자리합니다.

VEX의 몸체는 알루미늄과 탄소섬유, 그리고 일부 구조에는 고강도 철강소재가 사용됩니다. 2kg 남짓의 가벼운 무게로, 하루 수천 번의 동작에도 피로 변형 없이 유지되는 강도를 갖췄습니다. 이 가벼운 강도야말로 현대의 ‘입는 철(착용 로봇)’이 추구하는 완벽한 조건입니다.

현대자동차그룹의 로보틱스 연구진은 이 기술을 통해 생산라인 근로자들이 보다 자연스럽게, 인간 본연의 동작으로 일할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 “효율의 공학”이 아니라 “존중의 공학”이라 할 수 있습니다.

VEX의 철학은 명확합니다. 인간의 능력을 대체하지 않고, 그 한계를 확장한다. 휴머노이드가 AI의 뇌를 위한 철이라면, VEX는 인간의 근육을 위한 철입니다. 하나는 인간의 외형을 복제하고, 다른 하나는 인간의 몸을 보호합니다. 그 둘은 서로 다른 길을 걷고 있지만, 결국 같은 금속 위에서 진화하고 있습니다.

미래 신체의 언어, 철이 기술을 결정한다

기술의 진화는 알고리즘이 아니라 ‘소재’가 결정한다고 해도 과언이 아닙니다. AI가 아무리 똑똑해도, 그 명령을 구현할 ‘몸체’가 없다면 그 지능은 세상과 맞닿을 수 없기 때문입니다.

보스턴 다이내믹스의 아틀라스가 자유롭게 뛰고 구르는 이유, 그리고 현대위아의 VEX가 하루 수천 번의 동작에도 변형되지 않는 이유는 결국 하나의 재료, ‘철’에 있습니다. AI에게는 단단함(High Stiffness)이 필요합니다. 물렁한 막대보다 단단한 쇠막대가 훨씬 예측 가능하듯, 강성이 높은 신체는 오차 없이 명령을 수행합니다. ‘철’은 이 정밀함을 가능하게 하는 첫 번째 언어입니다.

반면 인간에게는 가벼움(Lightweight)과 내피로성(Fatigue Resistance)이 필요합니다. 작업자가 하루 수천 번 팔을 들고 내릴 때도, 그 골격이 피로하지 않아야 합니다. ‘철’은 이를 위해 진화하며, 더 가볍고 더 강한 형태의 초고장력강으로 재탄생했습니다.

초고장력강 © 현대제철

결국 AI의 두뇌와 인간의 근육이 같은 재료 위에서 만납니다. 기계와 인간의 공존은 코드가 아니라 금속의 분자 배열 속에서 이루어지고 있는 셈이죠. 기술의 본질은 ‘연산 능력’이 아니라 ‘재료의 조건’입니다.

철, 인간의 능력을 설계하는 재료

철은 더 이상 단순한 구조재가 아닙니다. 이제 인간의 능력을 설계하는 재료로 진화하고 있습니다. AI의 손끝에서 더 단단하게, 작업자의 어깨 위에서는 더 가볍게 변형됩니다. 현대제철의 초고장력강은 AI 로봇의 ‘정밀한 뼈대’를 만들고, 탄소섬유와 결합해 ‘입는 로봇’의 ‘가벼운 근육’을 완성합니다. 이 다중 소재의 조합은 일종의 ‘미래 신체의 문법’입니다. 철은 문장의 핵심 명사처럼 구조를 세우고, 티타늄은 열과 전자파를 막는 형용사처럼 보호를 더하며, 탄소섬유는 경량의 부사를 맡아 속도를 완성합니다. 이 문법으로 쓰인 신체는 인간의 한계를 넘어서는 새로운 언어가 됩니다.

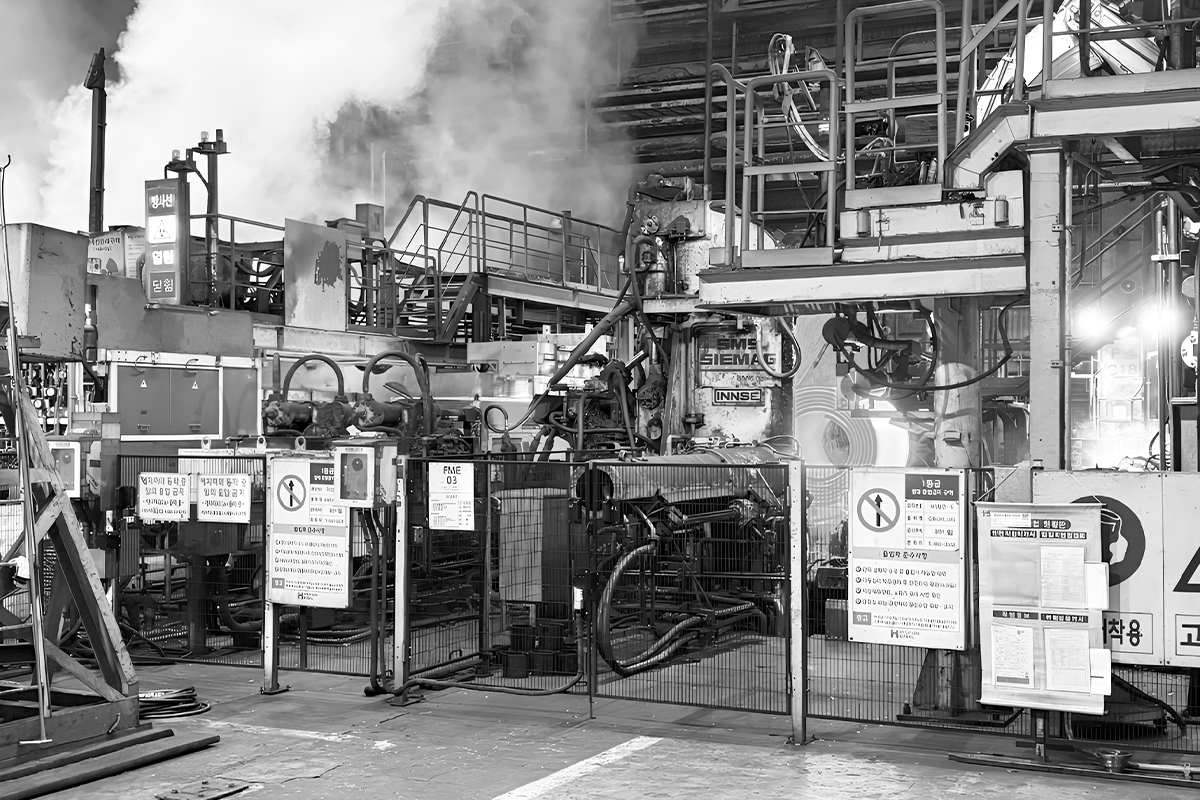

© 현대자동차

가까운 미래의 공장을 상상해 봅시다. 위험한 고열 구역에서는 아틀라스가 무한 반복의 노동을 수행하고, 섬세한 조립 라인에서는 VEX를 착용한 숙련공이 기계가 대신할 수 없는 판단과 감각으로 일을 이어갑니다.

하나는 인간의 ‘대체’를 위해, 다른 하나는 인간의 ‘확장’을 위해 존재하지만, 그 둘은 같은 문법 ‘철의 언어’ 위에서 공존합니다.

물리학자 유우종

과학 유튜브 채널 〈이과형〉 을 운영하는 과학 스토리텔러 겸 크리에이터. 한국교원대학교 물리교육과를 졸업하고 과학 교육 일선에서 학생을 가르친다.